REPORT|「つたわる」インクルーシブデザイン

2022年3月15日、PLAYWORKSインターン生が主体となって企画したイベント「つたわる」インクルーシブデザインを開催しました。インクルーシブデザインに関わり始めたばかりのインターン生たちがいま知りたいこと、学びたいことを起点に、共にインクルーシブデザインについて理解を深めることを目的としたトークイベントです。

PLAYWORKS 代表 タキザワケイタ をモデレーターに、CONCENT 佐野実生さん、秋山豊志さん、precog 金森香さんをお招きし、「ビジュアルデザイン」「マシンリーダブル」「表現」をテーマに「つたわる」インクルーシブデザインについて考えていきました。4人が交わることでどんな議論が生まれ、どんな可能性を見い出せたのか? イベントレポートとアーカイブ映像を公開します!

「つたわる」インクルーシブデザイン

- 開催日時:2022年3月15日(火) 19:00〜21:30 @zoom

- 情報保障:UDトーク

- 主催:PLAYWORKS株式会社

- 協力:株式会社コンセント

プログラム

- プレゼンテーション

- 佐野実生:インクルーシブデザイン × ヴィジュアルデザイン

- 秋山豊志:インクルーシブデザイン × マシンリーダブル

- 金森香:インクルーシブデザイン × 表現

- インターン生:インクルーシブデザインを知って

- クロストーク

- Q&A

ゲストスピーカー

佐野 実生 株式会社コンセント インクルーシブデザイナー

HCD-Net認定 人間中心設計専門家。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、コンセント入社。Webサイトや紙媒体のデザイン・ディレクション・編集・進行管理などに幅広く携わる。事業マネジメントに従事したのち 、現在はStrategic Design groupに所属しインクルーシブデザインアプローチを推進。Webサイトの代替テキスト設計、資料のアクセシブル化、オンラインセミナーでの字幕提供、ユニバーサルデザインを考慮したリーフレット制作など、さまざまな媒体にてインクルーシブデザインを実践している。 https://www.concentinc.jp

秋山 豊志 株式会社コンセント アクセシビリティエンジニア

2005年よりWeb制作会社にて従事。主に企業サイトを中心としたWebサイトの構築、ガイドライン作成に携わる。CMSを利用した1万ページ規模のWebサイトのコンポーネント開発や、多地域/多言語への展開を考慮したHTML・CSS設計、ウェブアクセシビリティ (WCAG2.1 レベルAA)への実践/評価を得意とする。ウェブアクセシビリティを通じ、インクルーシブデザインってなんだろうと試行錯誤している。 https://www.concentinc.jp

金森 香 株式会社precog プロデューサー

出版社リトルモアを経て、2001年ファッションブランド「シアタープロダクツ」を設立し、2017年まで取締役。また、2010年にはNPO法人DRIFTERS INTERNATIONALを設立し、芸術祭の企画運営・ファッションショー・出版企画などをプロデュースする。現在株式会社precogの執行役員としても、アクセシビリティや広報・PR、ブランディング事業等を担当し、新規事業としてバリアフリーのオンライン劇場「THEATRE for ALL」を始動した。また、最近のプロデュース作品としては、障害当事者とのクリエーションに関する、True Colors FASHION「対話する衣服」(ここのがっこう・河合宏樹)・落合陽一総合演出「多様性を未来に放つ ダイバーシティファッションショー」、AR三兄弟「バーチャル身体の祭典」などがある。 https://precog-jp.net

モデレーター

タキザワケイタ PLAYWORKS Inc. 代表 インクルーシブデザイナー

新規事業・組織開発・人材育成など、企業が抱えるさまざまな問題を解決へと導きます。また、「薄型ソーラービーコン内蔵点字ブロック」や新感覚ダイアログワークショップ「視覚障害者からの問いかけ」、顔が見える筆談アプリ「WriteWith」の社会実装など、社会課題の解決にも取り組んでいます。一般社団法人PLAYERS リーダー・筑波大学 非常勤講師・九州大学ビジネス・スクール 講師・青山学院大学 ワークショップデザイナー育成プログラム講師・D&I 100人カイギ キュレーター

PLAYWORKS インターン

プレゼンテーション

佐野実生:インクルーシブデザイン × ヴィジュアルデザイン

佐野さんが所属する株式会社コンセントは、企業の事業開発やコーポレートコミュニケーション支援、クリエイティブ開発を、戦略から実行まで一貫して伴走するデザイン会社です。佐野さんは「より伝わるようにデザインがしたい」をモットーに、教科書やウェブ、研修資料のインクルーシブデザインに取り組まれています。

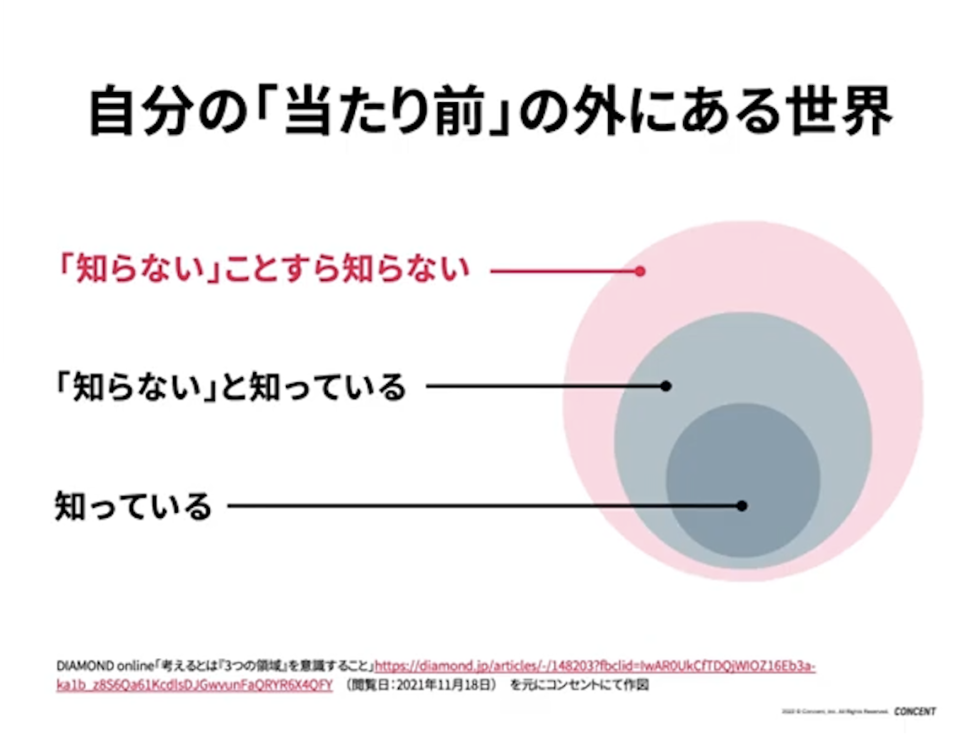

「私たちはみな、自分の認識の世界に住んでいるので、当たり前と思っているものの外に、”知らないことすら知らない”ことがあります。ここにいかに気づいていけるか、がインクルーシブデザインの面白さじゃないかと。一言でいうと他者視点をもつこと。それは自分のデザインの引き出しが増えていくことでもあります」と佐野さん。

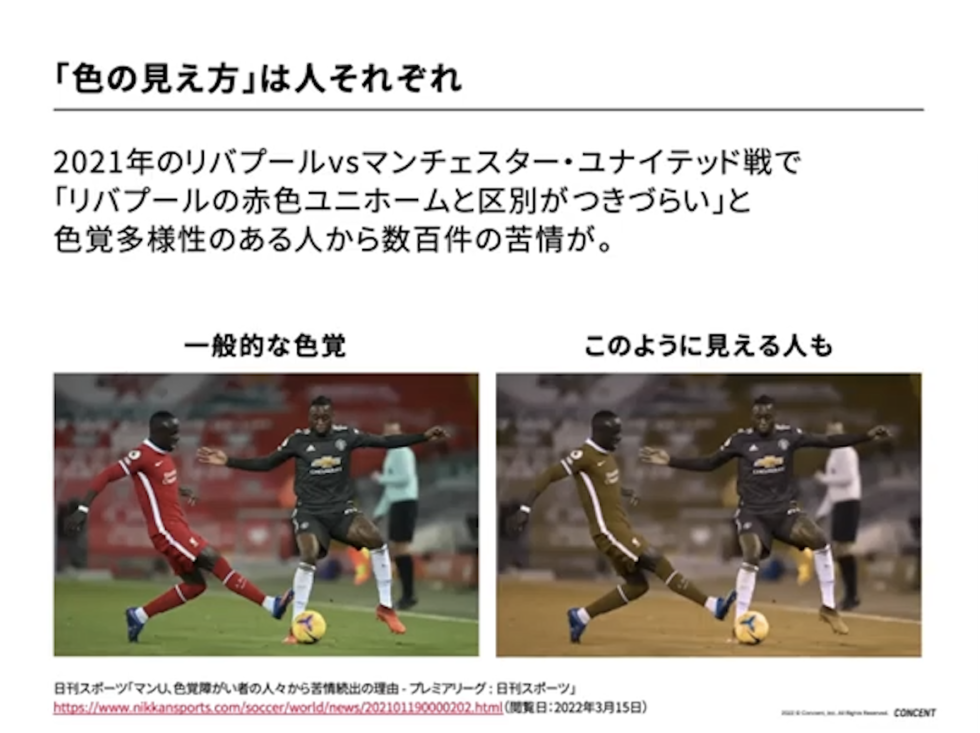

まず色覚多様性とカラーユニバーサルデザイン(CUD)の例として、2021年のリバプールvs.マンチェスター・ユナイテッドの試合で、赤と深緑のユニフォームの色の区別がつかない、と数百件の苦情がよせられたこと、Jリーグのユニフォームもこれにならってリニューアルしたことなどを説明いただきました。

次に、案内板や説明書などで使用されている、視認性、可読性に優れたユニバーサル書体(UD)について事例をもとに具体的に解説。

さらに、イメージ写真などモチーフを選ぶ際には、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見/例えば”家族=父親・母親・子どもたちがいる”など)を避けるため、業種や年齢など、できるだけ自分と「当たり前」が異なる人の意見を聞くように努力していること教えていただきました。

最後に、これらを全部取り入れなければインクルーシブデザインを実現できないわけではなく、「自分がデザインで大切にしていることに、今日の知識も加えていきながら、ぜひ”あなたのインクルーシブデザイン”を作っていってみてください」とインターン生にエールをいただきました。

秋山豊志:インクルーシブデザイン × マシンリーダブル

「マシンリーダブル」は文字通り、機械が読めること・機械にとって読みやすいという意味。ここでいうマシン(機械)は、インターネットにアクセスする端末やアプリケーション、たとえはPCやスマートフォン、ChromeやSafariなどのブラウザが該当します。

情報を機械が読める=様々な形式/情報を取得する手段に変換できる、ということ。例えば、ビジュアルブラウザは視覚で情報を伝えますが、マシンリーダブルにすることで、目の見えない人がスクリーンリーダーを使って音(聴覚)で情報を取得できたり、点字ピンディスプレイを使うことで触角で取得できるようになるなど、様々なユーザが閲覧可能になります。

障害の有無に限らず、例えば暗くて見づらくなったり、騒がしくて音が聞こえにくかったり、怪我をしたら動きづらくなるなど、一時的な環境や状況によっては1人が様々なユーザになりえる。「いつでも、どこでも、誰でも情報を取得できることが、マシンリーダブルであることのメリットです」と秋山さん。

マシンリーダブルにするにはHTMLを用いて情報を構造化し、情報の役割や関係性を明確にする必要があり、それを実現するのがアクセシビリティエンジニア。ちょっと耳慣れない肩書ですが、簡単にいうとインクルーシブデザインをWebに実装(HTML/CSS)するプログラマーのことです。

最後に、機械に対しての読みやすさだけでなく、コンテンツは平易な文章の書き方、言葉の選び方など、人にとって読みやすい「ヒューマンリーダブル」であることも重要であることを、お話しいただきました。

金森香:インクルーシブデザイン × 表現

身体芸術にかかわるプロジェクトに長年取り組まれている金森さん。障害とデザイン/表現について考えるきっかけとなったのは、2014年に日本科学未来館で実施した、義足のアスリートのファッションショーでした。それまで10年以上ファッションブランドを運営し、ジェンダーやサイズといった課題に向き合ってきたつもりでいたのが、初めて障害のある方の多様な身体性や特有のファッションの楽しみ方を知り、愕然としたといいます。

今でこそ、ダイバーシティをテーマにしたファッションも珍しくなくなってきましたが、当時の業界はまだ直視することへのためらいが多かった、と振り返り、「私はこの経験からたくさんのことを学びましたが、それをアウトプットしきれなかった、という不完全燃焼感があった。それが今の活動の減点になっていると思います」と金森さん。

さらに日本財団主催のアクセシビリティをテーマにした2021年の「超ダイバーシティ芸術祭ーTRUE COLORS FESTIVAL」では、スタッフ研修で、「障害は個人にあるのではなく、社会こそが『障害(障壁)』をつくっており、それを取り除くのは社会の責務だ」という「障害の社会モデル」を知り、目からウロコが落ちたと言います。

無知によって障害が生まれていること、そして社会=自分にも責任があること。逆に考えれば自分の力で障害を取り除くこともできることに気づいた、と。

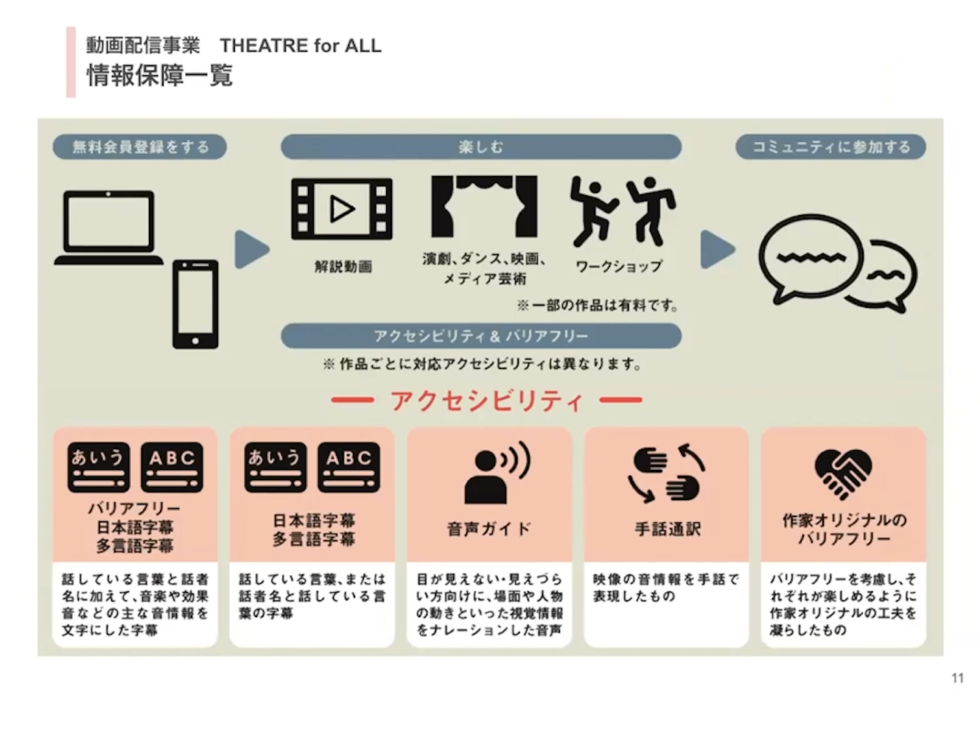

現在ディレクターをつとめる、バリアフリーのオンライン劇場「THEATRE FOR ALL」は、「だれでも、いつでも、どこからでも。ひとりひとりが繋がれる”劇場”」がテーマ。インターネット配信で移動や時間確保にまつわる障害がでにくい劇場を目指しているそうです。

手話通訳や多言語字幕に加え、作家自身が作品説明をかねて音声ガイドを行ったり、詩で表現したり、音の大きさや勢いが分かるように劇画タッチの字幕をつくったりと、アーティスト固有のアプローチをひきだせるような工夫がたくさん。健常者にとっても、様々な情報の発信の仕方を知ることのできる機会になっています。

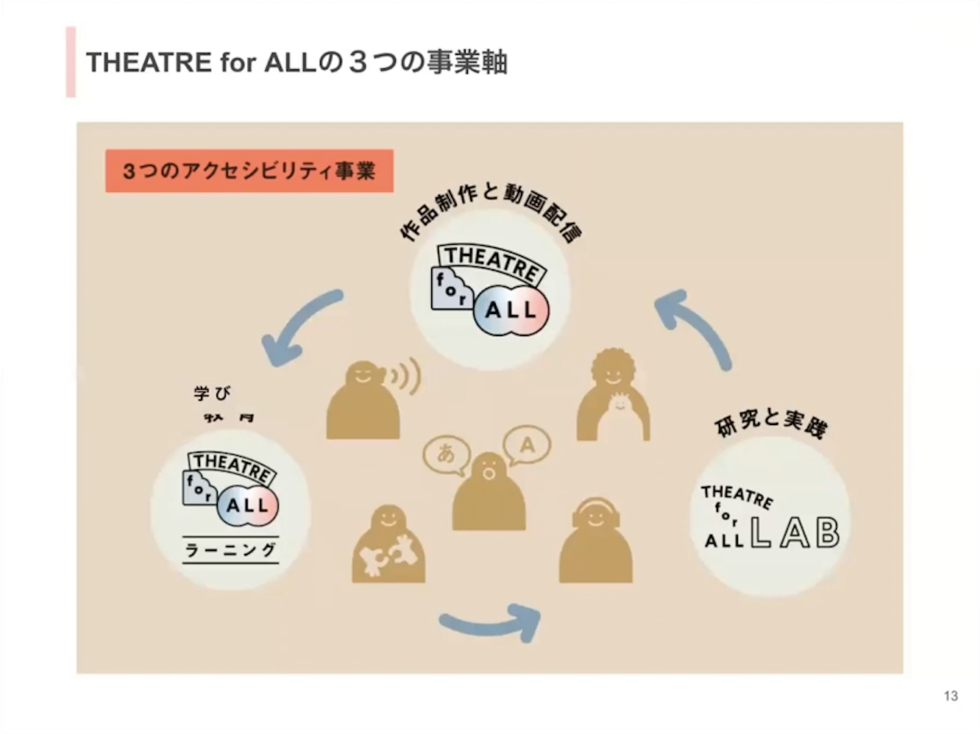

precogはオンライン劇場での作品制作と動画配信事業に加えて、ラボでの研究と実践、そして学びをテーマにしたコミュニティ活動の3つの柱でアクセシビリティ事業を運営しており、経験を循環させながら、作品作りに役立て還元していくことを目指しているそうです。

「作家も観客もプロデューサーも障がい当事者も、アートを通じて障害になるものを見つけて取り除けるようになって、表現やサービスのスタンダードを変えていきたい。すぐに効果が出るものではないので、10年のスパンで長く続けていくことに意味があると思ってやっています」。

PLAYWORKS インターン生:インクルーシブデザインを知って

休憩時間には、今回の司会を務めたインターン生の大堀亜紀子さんが、「インクルーシブデザインに出会って」をテーマに、ご自身の体験をもとにした発表を行いました。PLAYWORKSでは障がい当事者とのワークショップの実施サポートや、国内外の事例収集を行うなどしており、「このイベントを通じて、多くの方々にインクルーシブデザインへの理解を深めていただき、これからの社会を描くきっかけにしたい」とのこと。

クロストーク

後半は登壇者とタキザワによるクロストークです。「ビジュアルデザイン」「マシンリーダブル」「表現」の3つのテーマを振り返りながら、自由にディスカッションしていきます。

まず秋山さんから「”知らないことすら知らない”という言葉が印象的でした。そこにどう気づくのか、が重要ですね」と感想が。

金森さんからは「私もアートを通じて”知らないことすら知らなかった”ことに気づかせていけるような表現をしてきたつもり。最後におっしゃった”自分なりのインクルーシブデザインをつくっていく”という言葉にも共感しました」とコメントがありました。

佐野さんいわく、必ずしもインンクルーシブデザイン=障害者、高齢者ではないが、自分とは何かが決定的に異なる人と一つのことに取り組むときに、”知らないことすら知らない”ことに気付かされることが多いように感じる、とのこと。

例えばかつて同僚だった全盲のエンジニアと仕事をした際に、自分が当たり前に使っていた「これ」とか「あれ」という言葉や、図を描いて説明することが通用しなかったことで、そのことに直面したと言います。

色や文字に比べると、モチーフはインクルーシブデザインの中でもこれまであまり触れられてこなかったのでは、というタキザワの質問に、「マシンリーダブルにするために、Webでどんな画像が使われているかを説明して、代替テキストをコードに埋め込むのですが、最近は目で見るということをしない人にとって、何と書くのが一番伝わりやすいか、ということに興味があります」と佐野さん。

例えばいい感じのカフェの画像があるときに、”カフェの写真。机の上に珈琲が置いてあり、ノートが広がっている”などと、そのまま描写するよりも、いっそポエムにするとか”めっちゃいい感じのカフェ”みたいなふわっとした表現にしたほうが、コンテンツの伝わり方としては正しいんじゃないか、と思うこともあるそうです。

「もし画像がただの飾りなら、代替テキストは入れないほうがノイズを減らせる。マシンリーダブルの観点でみると、なぜここにこの写真をいれる必要があるのか、とコンテンツがその意味をデザイナーに問いかける機会にもなるのかもしれませんね」。

ただ、クライアントから既存のサイトのアクセシビリティをあげたい、という要望があった場合は特に、”ここは見分けにくいので要改善”と減点方式になり、インクルーシブデザインがネガティブにとらえられがち。

「新しく何かに取り組むときに、”インクルーシブデザインの考え方を持つことで可能性が広がる”という伝え方ができれば、ポジティブにとらえられるのではと思います」と締めくくってくれました。

「マシンリーダブルに対比する概念としてのヒューマンリーダブル、という言葉にハッとした。表現の方法が増えるとしたら、逆にマシンリーダブルはクリエイティブになれるのでは」とタキザワ。

「もしかしたら、今後”読みやすい”ことの意味が変わっていくのかもしれませんね。字をきれいに書くかわりに、マシンリーダブルにすることがある種のマナーになったり、国語の授業になったり。テクノロジーの発達によって、想像もできないようなアウトプットができるようになる可能性もありますよね」と金森さん。

海外ではWebでアクセシブルでないことが訴訟につながることも。今後日本でもそういうことが増えていけば、保守的な方法ではあるものの、マシンリーダブルが普及するかもしれない、と秋山さん。「佐野さんと金森さんのお話にもあったように、むしろ代替手段の表現について攻めていけるとしたら、面白さや魅力につながるのではと思います」。

佐野さんは「例えば外国のアイドルの動画コンテンツに、マシンリーダブルな字幕があれば自動翻訳できますよね。自分にとっていい事がある、一番いい形に情報を変換できるといったメリットを実感できれば、専門的でとっつきにくいと思っている人にも伝わりやすいんじゃないでしょうか」と可能性に触れました。

コロナ禍に動画配信が一気に広まったことで、例えば子育て中で劇場に行くことが難しかった人たちも観劇ができるようになった。社会の変化により平等が生まれるという、まさに”障害の社会モデル”を象徴するものではないか、と佐野さん。

秋本さんは、作家が音声ガイドの中で作品の開設を行ったり、劇画字幕を作ったりと、アクセシブルなコンテンツとして代替表現そのものをデザインしていくことに魅力を感じたと言います。また3つの事業を10年継続し、次世代の標準化をつくるという時間軸の長さが印象的だったようです。

それに応えて金森さんは「今は自分たちがやっていることにどういう価値があるのかを、0から説明して理解してもらっている状況。だからこそやる意味があるが、10年後にはこれが当たり前になっていてほしい」と述べます。

例えばprecog で実施している「鑑賞マナーハードル低めの会」という鑑賞会は、知的や発達障害のある子どもたちが声を出したり、走り回ってもいい場にしているそうですが「主催者やアーティストだけではなく、そこに座っている全員が受け入れられないと成立しないことを痛感しています。浸透するために繰り返し、継続する必要があり、積み重ねの中で、ここでしかできない表現があることに気づいていくんだと思う」。

短絡的にアウトプットを急ぐと、目指すゴールにいけない。焦らずに分からなさを許容すること、矛盾を見つめること。「結果が見えない時間もどう事業を維持しながら、生き延びていくかは課題です」と金森さん。

最後に佐野さんが「”自分が知らなかったことすら知らなかった”という事実を突きつけられた時って、ちょっと苦しいですよね。でもそれを面白いと感じて取り組んでいるのが、ここにいる4人であり、インターンの皆さんであり、今日の参加者の皆さんなんだと思います。コンセントの若いスタッフが、このことを”痛気持ちいい”と表現していました。

何かを改善するとなるとダメ出しに聞こえて、自分がやってきたことが否定されるような感覚がありますが、”痛気持ちいい”と感じて、その先に行こうと思う人は、意外とインクルーシブデザインの素養があるんじゃないかと思っています(笑)」とクロストークを締めくくってくれました。

「つたわる」インクルーシブデザイン のアーカイブ映像は以下をご覧ください!